迫る「スコープ3」の情報開示、企業はどう向き合えば良いか

企業にとって、気候変動は重大な経営リスクであるという認識が広がっています。一方で、温室効果ガス(GHG)排出量は依然として増加傾向にあり、取り組みの実効性が問われています。こうした背景から、企業には気候変動対策に関する情報開示が強く求められるようになりました。なかでも、サプライチェーン全体を通じた排出量(スコープ3)の算定と開示は、国際的なスタンダードになりつつあります。企業はこの変化にどう向き合うべきでしょうか。

サプライチェーン排出量への注目が集まる

今世紀末に平均気温が4℃上昇する可能性も

今世紀末に平均気温が4℃上昇する可能性も

温室効果ガス(GHG)排出削減のための国際的な枠組みである「パリ協定」は、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて「1.5℃に抑える努力を追求すること」(1.5℃目標)を掲げています。そのためにも、今世紀後半までにカーボンニュートラルの実現が目指されています。

しかし、1990年以降、世界の排出量は増加の一途をたどり、このままでは今世紀中に平均気温が最大4℃上昇する可能性があると警告されています。国連環境計画(UNEP)の「排出量ギャップ報告書2024」によると、2023年のGHG排出量は過去最多の571億トン(二酸化炭素換算)を記録しました。

また、2024年の世界の平均気温は、観測史上最高を記録し、最も暑い年となりました。気温や海面水位の上昇に加え、大雨の増加、干ばつの深刻化、海洋酸性化など、地球規模で気候変動の影響が出ています。

日本の気象庁と文部科学省は2025年3月、報告書「日本の気候変動2025」を公表しました。同報告書では、世界の平均気温が4℃上昇すると、100年に1回の極端な高温が年間で99回、同レベルの極端な大雨が年5.3回、日本で発生する可能性があると予測しています。

なぜ「スコープ3」の排出削減が重要なのか

なぜ「スコープ3」の排出削減が重要なのか

「1.5℃目標」を達成するには、主要なGHG排出源である企業の削減対策が不可欠です。日本でも、政府が2020年に「2050年までにGHG排出量ネット(実質)ゼロ」を表明したことで、企業の脱炭素化が加速しました。投資家や消費者の意識も変化しています。

企業は事業活動を通じて、サプライチェーン全体でGHGを排出しています。これを削減するには、まず排出源や排出量を把握することが必要です。GHG排出量の報告基準である「GHGプロトコル」は、排出の範囲(スコープ)を以下の3つに分類しています。

・スコープ1:事業者自らの燃料の燃焼や工業プロセスによる直接排出

・スコープ2: 他社から供給された電気・熱・蒸気などのエネルギー使用に伴う間接排出

・スコープ3: スコープ1、2以外で、事業者の活動に関連するその他の間接排出

サプライチェーン排出量は、スコープ3を含むすべての排出量を指す(「グリーン・バリューチェーンプラットフォーム」の資料から)

スコープ3には、原料の調達から製品の使用・廃棄に至るまで、サプライチェーン全体にわたる温室効果ガス(GHG)排出がすべて含まれます。多くの企業にとって、スコープ3の排出量は、自社の事業活動による直接排出(スコープ1)や、購入した電力などによる間接排出(スコープ2)をはるかに上回るのが実情です。そのため、スコープ3排出量の把握と削減には、取引先や顧客など、サプライチェーン全体との連携が不可欠なのです。

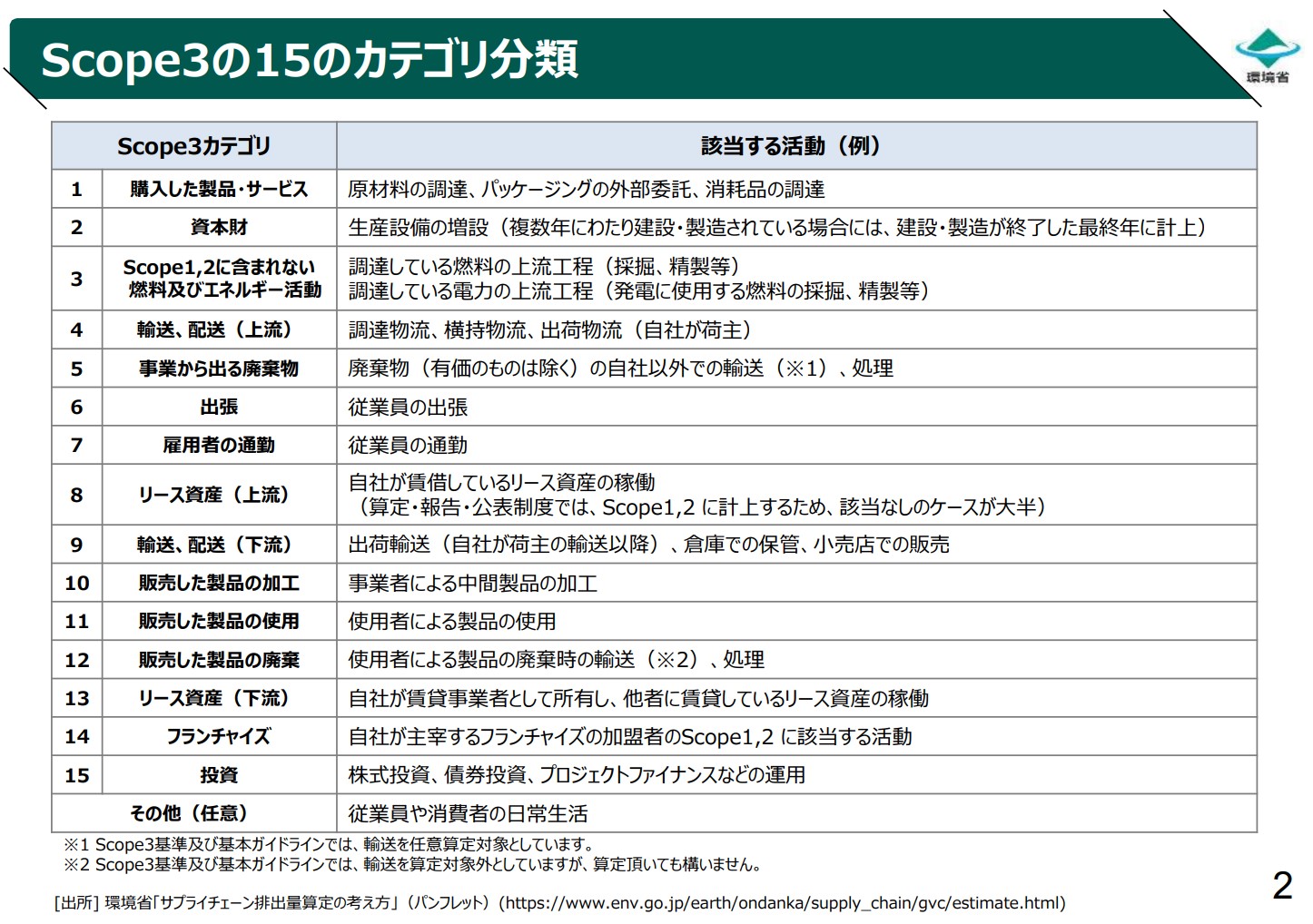

スコープ3には15のカテゴリがある(環境省「サプライチェーン排出量 概要資料」から)

サプライチェーン排出量の開示が国際標準に

サプライチェーン排出量の開示が国際標準に

企業の気候変動対策の重要性が高まるなか、気候関連情報の開示に関するガイドラインや基準の整備が国際的に進んでいます。代表的な枠組みの1つが、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)です。

TCFDは、企業が気候変動に伴う「リスク」と「機会」を、投資家をはじめとするステークホルダーに伝えるための開示指針を2017年に公表しており、その中でサプライチェーン排出量の情報開示を求めています。日本のコーポレートガバナンス・コードは、プライム市場の上場企業に対して、TCFDに準拠した情報開示を実質的に義務付けています。

このTCFDの提言をベースに発展したのが、国際的なサステナビリティ開示基準「IFRS (イファース/アイファース)S1・S2」です。ISSB(国際サステナビリティ基準委員会)が2023年に公表し、企業のサステナビリティ関連情報の開示を国際的に統一する枠組みとして注目を集めています。

日本でも、この国際基準との整合を図る形で、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)が2025年3月に日本版のサステナビリティ開示基準を公表しました。早ければ2027年3月期決算から段階的に適用が始まる見通しです。

開示義務は上場企業から順次導入されますが、スコープ3の開示にはサプライチェーン全体の排出データが必要となるため、その影響は中堅・中小企業を含むサプライヤーにも広がっていきます。結果として、非上場企業であっても、情報提供や排出量の算定などへの対応が求められる場面が増えていきます。

環境省が「一次データ」を推奨、推計から実測へ

環境省が「一次データ」を推奨、推計から実測へ

こうした情報開示が求められるなかで、環境省は2025年3月、「スコープ3における一次データ算出ガイドライン」を発表しました。企業がGHG排出量を算定する際に、業界平均の排出原単位などの「二次データ」ではなく、サプライヤーなどから取得した「一次データ」を活用することを推奨しています。

一次データの活用によって、業界平均では見えにくかった各企業の排出削減努力がより正確に評価されるようになります。

環境省の杉井威夫・地球温暖化対策課脱炭素ビジネス推進室長は、「私たちが目指しているのは『ネットゼロ社会』の実現です。排出量を把握することのみが目的ではなく、その情報をもとに、いかに排出量を削減していくかが重要です。ガイドラインを実行への第一歩として活用してほしい」と話します。

一方で、一次データの取得にはサプライヤーとの連携が不可欠で、容易ではありません。杉井室長は、「すべてのカテゴリを最初から網羅する必要はありません。排出インパクトの大きい部分から精度を高め、段階的に改善していくことが大切です」と強調します。

「サプライチェーン排出量の開示や脱炭素の取り組みは、確かに手間はかかりますが、5年後、10年後、さらにその先の持続的な成長を見据えた経営戦略の一環です。着実に気候変動に取り組む姿勢は、顧客や取引先、そして就職先を選ぶ若い世代からの評価にもつながります」(杉井室長)

一次データの活用は、排出量の精緻な把握だけでなく、サプライチェーン全体での排出削減の機会となります。企業にとって、スコープ3の情報開示は「義務」ではなく、持続可能な成長に向けた「戦略」そのものです。脱炭素社会への移行が進むなかで、信頼される企業となるためにも、積極的な取り組みが求められています。

【参考:eco検定概要】

eco検定は、環境と経済を両立させた「持続可能な社会」の実現に向けて、環境に関する幅広い知識を身につけ、環境問題に積極的に取り組む「人づくり」を目的に2006年に創設されました。ビジネスパーソンから次代を担う学生をはじめとする、あらゆる世代の方が受験し、受験者数は延べ66万人、合格者(=エコピープル)も39万人を超えています(2024年12月現在)。

「合格して終わり」ではなく、検定試験の学習を通じて得た知識を「ビジネスや地域活動、家庭生活で役立てる=現実の行動に移す」ことを促しています。毎年、エコピープル等の活動を表彰する「eco検定アワード」等も開催。