環境意識の高い目黒区民・事業者とCO2削減に全力を

目黒区

目黒区長 青木英二さん

2050年までにCO2の排出を実質ゼロにするカーボンニュートラルの実現を目指すと表明した東京都目黒区。国の目標を上回る設定の区内CO2削減目標の実現に向け、再エネ設備への助成やeco検定の助成制度を23区として初めて導入するなど啓発活動に取り組んでいる。具体的な施策や一連の取り組みの経緯について、目黒区長の青木英二氏に話を聞いた。

目次

-

■目黒のさんま祭にも気候変動の影響

-

■環境意識を醸成する「eco検定」に期待

-

■区民と事業者、他自治体との連携も強化

-

■目標実現のため、区民と事業者の協力が不可欠

目黒のさんま祭にも気候変動の影響が

目黒のさんま祭にも気候変動の影響が

―2022年、目黒区ではゼロカーボンシティの実現を目指すと表明されました。その背景について教えてください。

2015年パリ協定以降の脱炭素社会を目指した国際的な取り組みの加速や、日本の“2050年カーボンニュートラル”に向けた政策への対応などもありますが、世界中で気象災害が激甚化・頻発化し、身近な生活の中でも気候変動の影響が感じられるようになったことも大きいです。

例年、目黒区民まつりでは気仙沼市のさんまを提供してきました。以前は5000尾以上を振舞っていた時期もありましたが、近年は気候変動の影響などでさんまの不漁が続き、1500尾ほどに留まっています。

また、足元では、急激な気温上昇など、気候変動による影響への早急な対応も迫られており、地域住民の命を守るため、クーリングシェルターの指定や消防団の熱中症対策として、冷却ベストの配備などを進めています。

夏の風物詩である甲子園の開会式も暑さ対策で16時開始になりました。これは107回目を迎える夏の大会で初めてとのことです。それ程に気候の変化が起きているのでしょう。

環境意識を醸成する「eco検定」に期待

環境意識を醸成する「eco検定」に期待

―地方自治体として、気候変動による脅威から区民 ・ 事業者の安全 ・ 安心な生活や経済活動を守ることも求められるかと思いますが、具体的にどのようなことに取り組まれていますか。

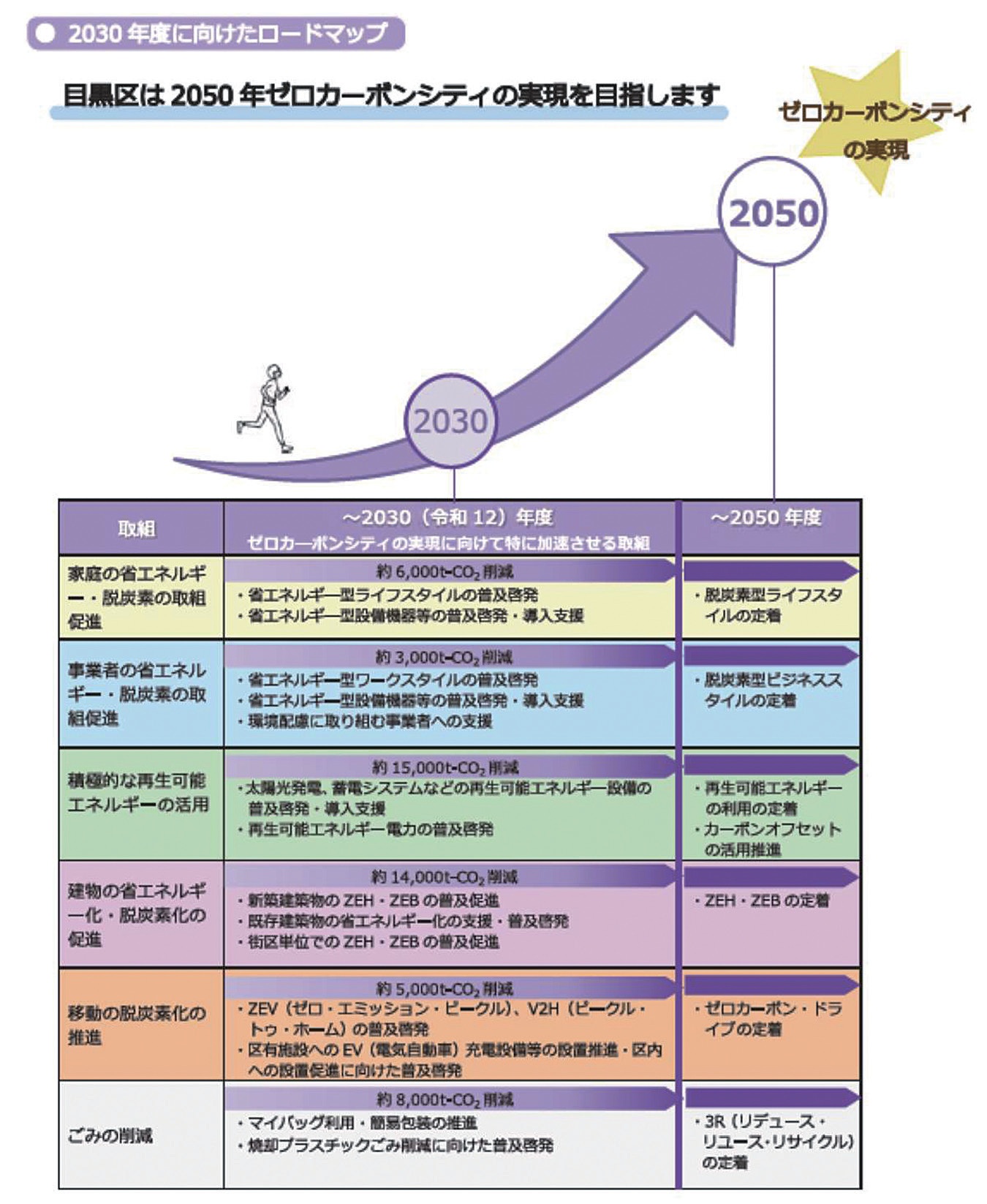

目黒区では、2050年ゼロカーボンシティの実現に向け、2023年に「環境基本計画」を改定しました。同計画では、具体的なロードマップも描き、2030年までに区内CO2を50%削減、区の事務事業では60%削減することを目標とするなど、国の目標を上回る設定としています。目黒区内の宅地率は73.4%と都内で最も高く、家庭部門のエネルギー消費が全体の44%と大きな割合を占めるため、家庭部門でいかにCO2を削減できるかが課題です。

2030年までのCO2削減目標など環境基本計画の中期目標を達成するために、目黒区では多角的にアプローチしています。そのうちの一つが一般家庭を対象とした太陽光発電システムや家庭用蓄電システムなどの再エネ ・ 省エネ設備費用の助成です。2009年度の申請開始から累計約2,500件分を助成しているのですが、この申請件数からも区民の環境意識の高さがうかがえます。

一方で、脱炭素への取り組みは、コスト上昇に繋がると捉えられていることが多いため、事業者にとっては環境保全と自社利益のバランスは非常に悩ましい問題と言えます。そこで期待をしているのが「eco検定」です。

主催者の東京商工会議所と密な連携を経て、区内事業者を対象に検定試験費用の半分を区が助成する制度を23区として初めて導入しました。組織全体でeco検定の受験を進めている事業所もあることから、これまでの申請件数は累計34事業所157名に上り、事業者の意識の高まりを感じています。

大海も一滴一滴が溜まってできるように、環境意識も無駄な電気使用や食品のロスを減らすことの積み重ねによって醸成されます。環境問題に対して正しい知識を持ち、『自分ごと』の意識で取り組んでいただくよう、区民や区内事業者の皆さんに呼びかけることが基礎自治体としての区の役割だと考えています。

区民と事業者、他自治体との連携も強化

区民と事業者、他自治体との連携も強化

―脱炭素実現のためには、区内事業者をはじめ、多様な主体との連携が必要になってきます。

目黒区では、2024年度から都内 10区と共同で、区有施設への再エネ電力の導入に「リバースオークション」という仕組みを取り入れています。これは競り下げ方式により、従来のオークションとは逆に、より低い価格の事業者に落札されるため、通常よりも再エネ電力をより安価に導入することができます。今後はこの取り組みを区内事業者へも広げていきたいと考えています。

いくら環境意識の大切さを説いても、コストが下がらなければ現実的な検討には至りません。区内事業者の皆様のご理解 ・ご協力をいただくには、『リバースオークション』や『eco検定』といったことを具体的に提示する必要があると考えています。また、自治体によるこうした取り組みが一定の成果を上げれば、民間企業でも導入していただけるのではと期待しています。

また、私共では、法律に基づいて協議会を設置し、区民や事業者と連携しながら、情報・意見交換も積極的に行っています。

先に述べたように、利益追求と環境保全はコインの表裏のような関係にあると見られやすいです。そのため、事業者の皆様の環境保全に主眼を置いた事業やサービスの開発における課題把握には、生産活動を行う事業者のリアルな声の吸い上げが欠かせません。今後もこうした意見交換の場を通じて、環境問題に関心を寄せる方々をサポートする糸口を常に探り続けていきます。

目標実現のため、区民と事業者の協力が不可欠

目標実現のため、区民と事業者の協力が不可欠

―この先の展望があればぜひ教えてください。

2023年7月、世界的な猛暑を受けて国連のアントニオ・グテーレス事務総長が「地球沸騰化の時代が到来した」と語ったように、環境への対応は待ったなしの状況です。連日の酷暑やゲリラ豪雨による溢水をはじめ、地球温暖化の影響はあらゆる分野に横断的に関わってきます。

目黒区内で暮らす方の人生を支える総合行政として区内の連携強化が求められていますが、公的機関はその組織の構造上、横の連携に課題があります。だからこそ、全体の旗振り役である『目黒丸の船長』として役目を発揮していきたいです。ただ、区がいくら設備の補助をはじめとした仕組みを導入しても、CO2削減に取り組む区民や事業者の皆様のご協力がなければ、目標の実現には至りません。全体の旗振り役である区としてまずできることは、一人ひとりに対して環境問題を『自分ごと』として捉えてもらうこと。そのためにも引き続き『eco検定』を推進していきたいと考えています。