超高齢社会の介護職に必要な知識を身につける! 福祉住環境コーディネーター検定試験

社会福祉法人不二健育会 舟渡高齢者在宅サービスセンター

鈴木 恵さん

介護が必要になったとき、本人や家族が真っ先に直面する課題のひとつが「住環境の整備」です。誰もが安全・快適に暮らせる住環境づくりに役立つ知識を学ぶなら、「福祉住環境コーディネーター検定試験®」がおすすめ。介護職としての経験に加えて、建築や福祉用具等の幅広い知識を身につければ、高齢者や障がいのある方、そのご家族の「暮らしの不安」に寄り添った、質の高い介護サービスが提供できるようになります。「福祉住環境コーディネーター検定試験」で学ぶ知識を活かして、介護職としてのステップアップを目指しませんか?

福祉・建築・医療の3分野にわたる幅広い知識を横断的に身につける

福祉住環境コーディネーターは、高齢者や障がいのある方にも住みやすい環境を提案するアドバイザー。福祉・建築・医療の幅広い知識をもち、それぞれの分野の専門職と連携しながら、その人にふさわしい住宅改修プランを示し、福祉用具や各種の施策に関するさまざまな情報を伝えます。

介護の現場では「できるだけ自宅での生活を続けたい」という希望を持っていても、知識や情報の不足で諦めざるを得ない場面も少なくありません。

福祉住環境コーディネーター検定試験で学ぶ知識を活用すれば、そういった利用者が抱える住環境や福祉用具に関する課題を一緒に考えたり、さまざまな制度や施策について知識を深め、より適切なアドバイスができるようになるでしょう。

福祉住環境に関する学びは介護のあらゆる場面で活用できる

実際の介護現場で、福祉住環境コーディネーター検定試験の合格者はどのように活躍しているのでしょうか。社会福祉法人不二健育会 舟渡高齢者在宅サービスセンターに勤務する鈴木恵さん(介護福祉士)は、2023年の2級合格者。現職のデイサービスセンターへの転職を考えていた時期に、在宅ケアに活かせる知識の習得とキャリアアップのために受験しました。

「在宅生活を続けるためには、どんな福祉用具を使えばよいか、どのように住宅改修をすれば暮らしやすくなるのか、といった視点が重要です。福祉住環境コーディネーター検定試験の受験を通して、それらに目が向き、必要な知識も身についていきました」と鈴木さん。

また、職場内では、福祉用具や住宅改修に関する勉強会の講師を務め、福祉住環境を知ることの重要性を伝えています。

「福祉住環境コーディネーター検定試験の内容には、施設においても居室や廊下における動線の確保や、使っている福祉用具の見直しなど、役に立つ学びがたくさんあります。がんばって勉強してよかったです」(鈴木さん)

▼お話を伺った鈴木恵さん

3級は基礎的知識を学び2級では実務に活かすスキルを養う

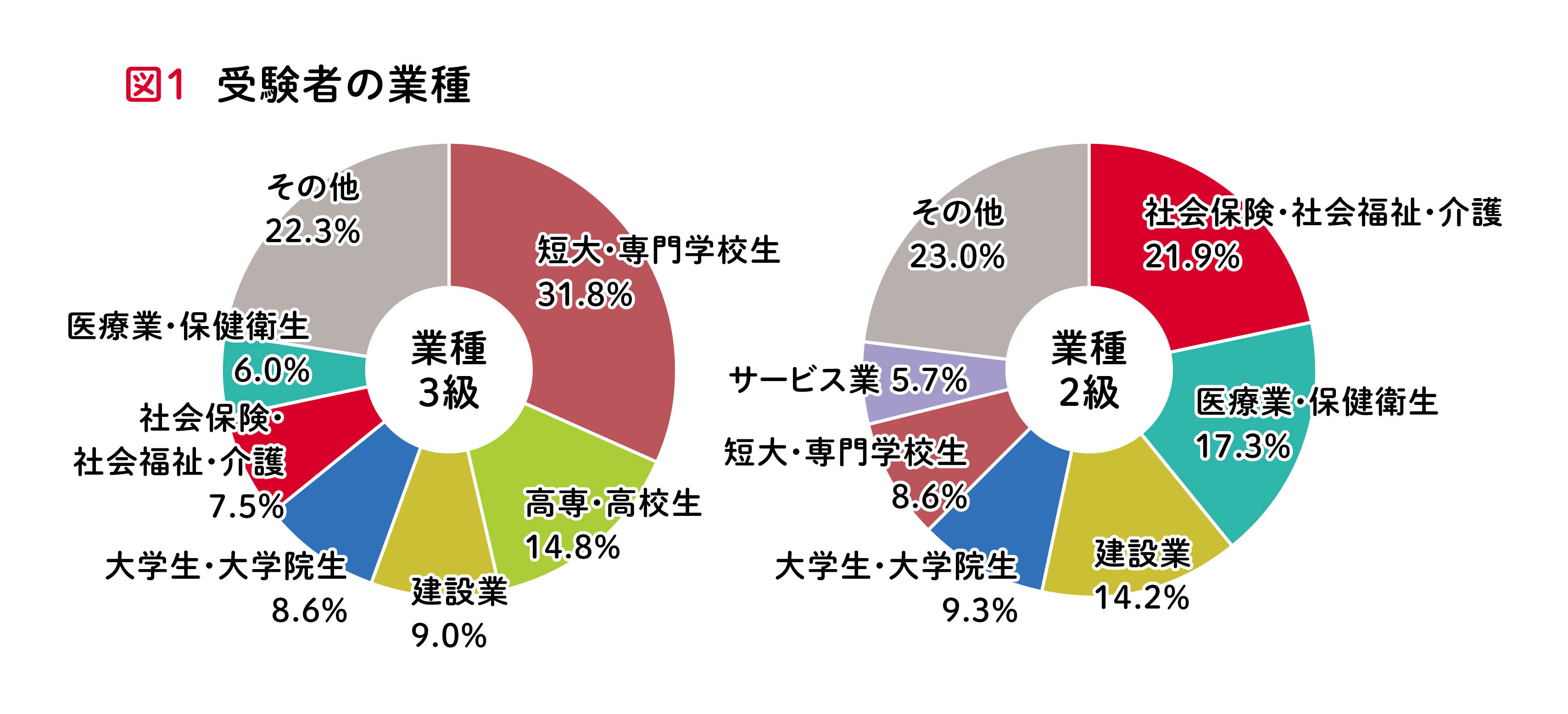

2025年8月現在、同検定試験の累積受験者数は約176万人で、合格者は約69万人となっています。

3級では、福祉と住環境の関連分野の基礎的知識を学びます。介護や看護を学ぶ学生や、介護家族、自宅の新築やリフォームについて知識を得たい一般の人などが多く受験しています。

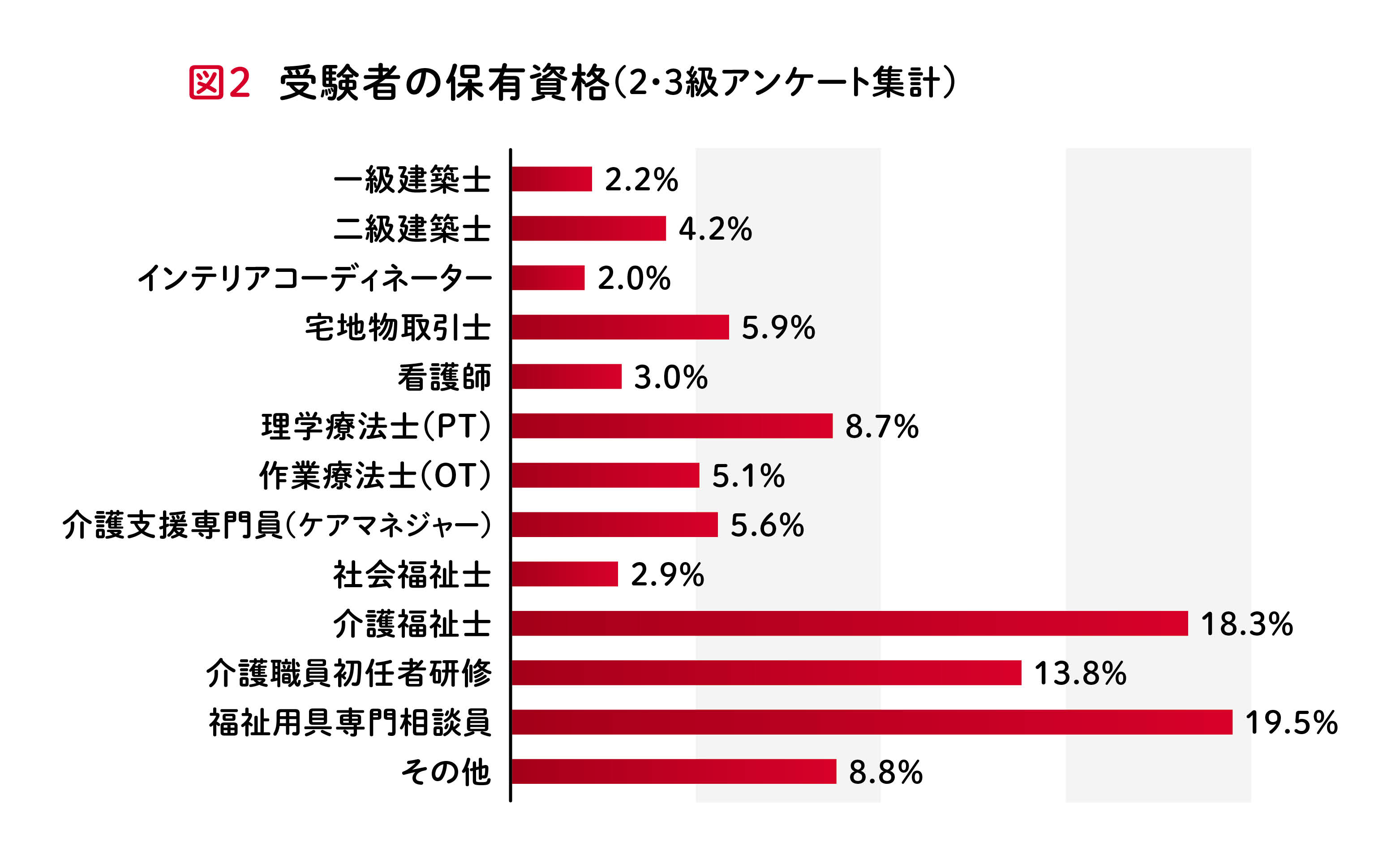

2級では、3級の知識に加えて、各専門職と連携して具体的な解決策を提案するための実践的な知識を学びます。また、福祉住環境コーディネーター検定試験2級以上の合格者、介護保険制度を使った住宅改修の「理由書」を作成できることも、具体的な受験のメリットです(一部自治体によって要件が異なる場合があります)。ケアマネジャーや介護福祉士、福祉用具専門相談員、作業療法士、理学療法士などの資格をもつ人も受験しています。

検定試験はオンライン形式で年2回(前期と後期)行われ、所定の試験期間内であれば、平日・休日を問わず受験可能で、多忙な介護職の方でも挑戦しやすいのがポイント。自宅などで自身のパソコンを使用して受験する「IBT方式」と、テストセンターで受験する「CBT方式」から選択できて、合否はその場ですぐにわかります。

介護サービス利用者の暮らしを支えるための知識が深まるのはもちろん、介護職としての視野を広げ、ひと回り大きく成長する学びを得られる「福祉住環境コーディネーター検定試験」。介護の質をさらに高める知識を身につけるために、今から学習を始めてみてはいかがでしょうか。

※引用:中央法規出版株式会社「おはよう21」(2025年10月号)

※掲載内容は「おはよう21」2025年10月号(2025年8月27日発売)時点のものです。